日本の文字

【文字】

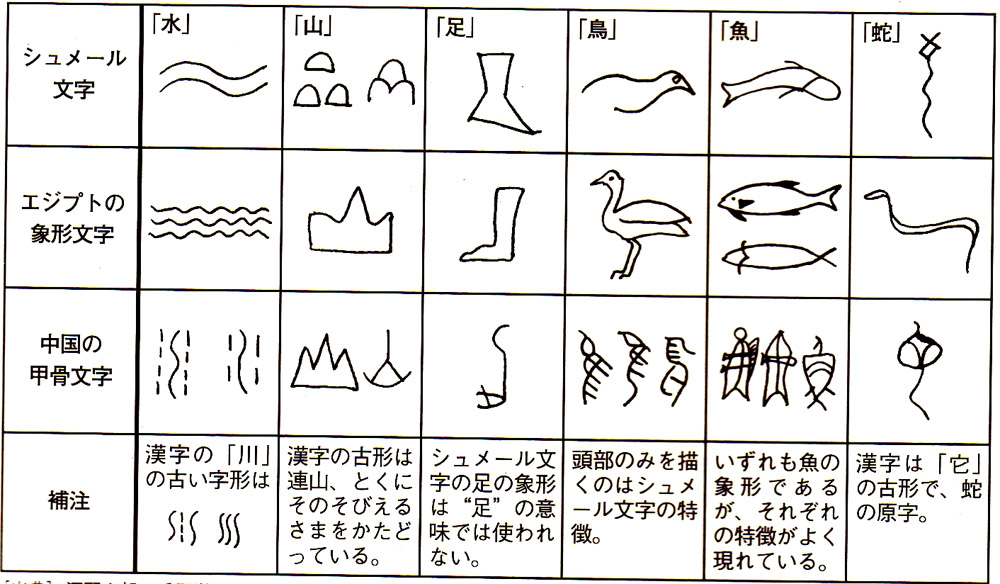

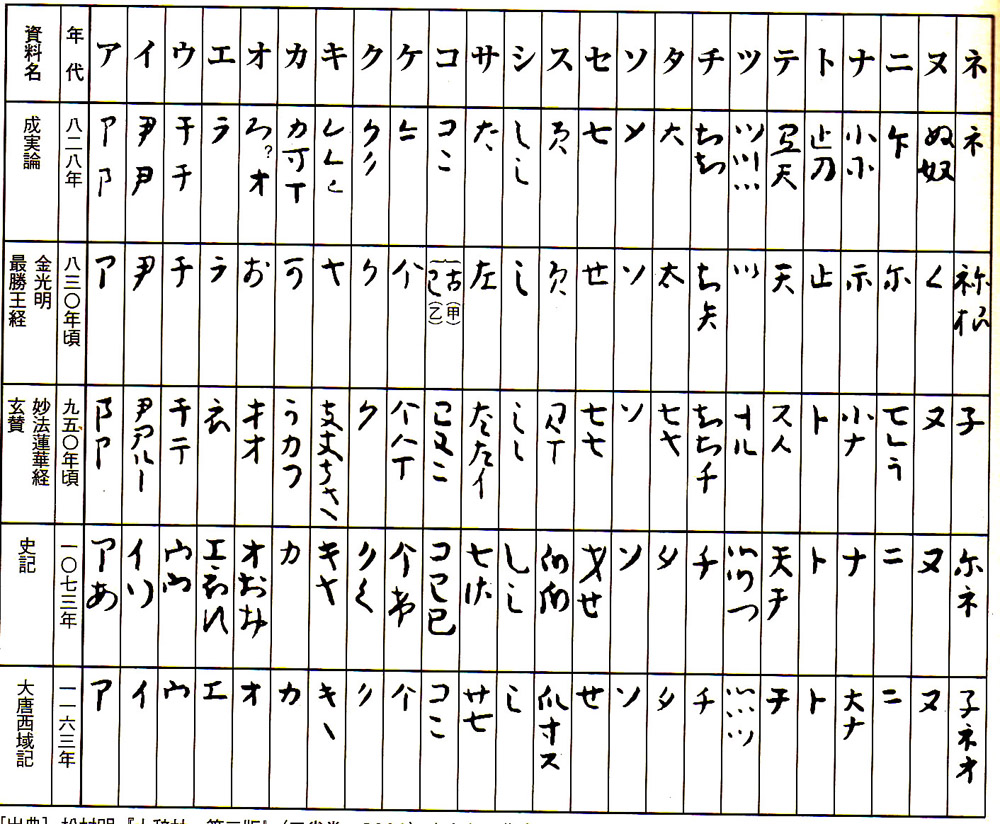

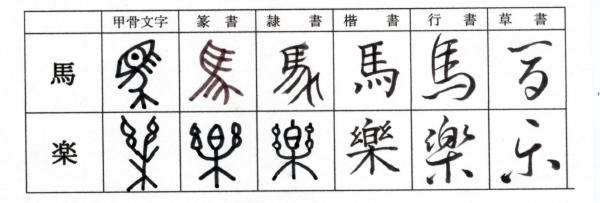

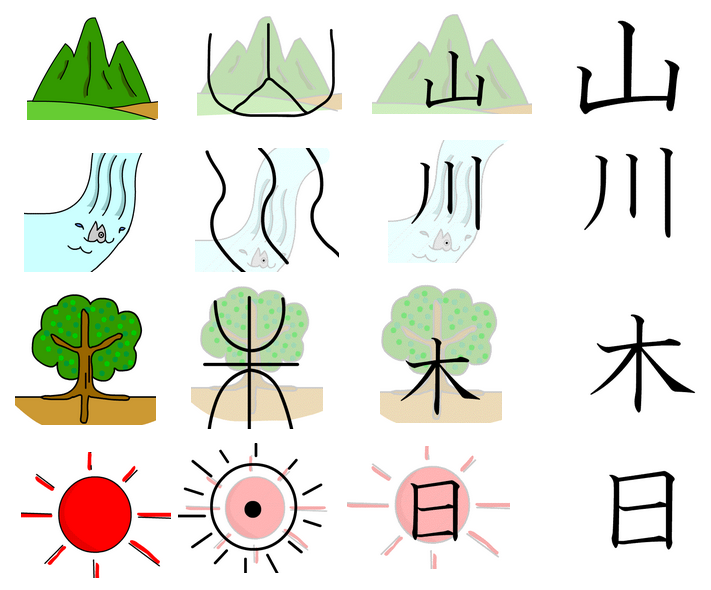

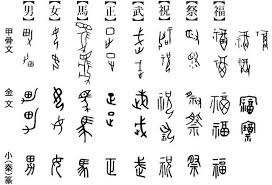

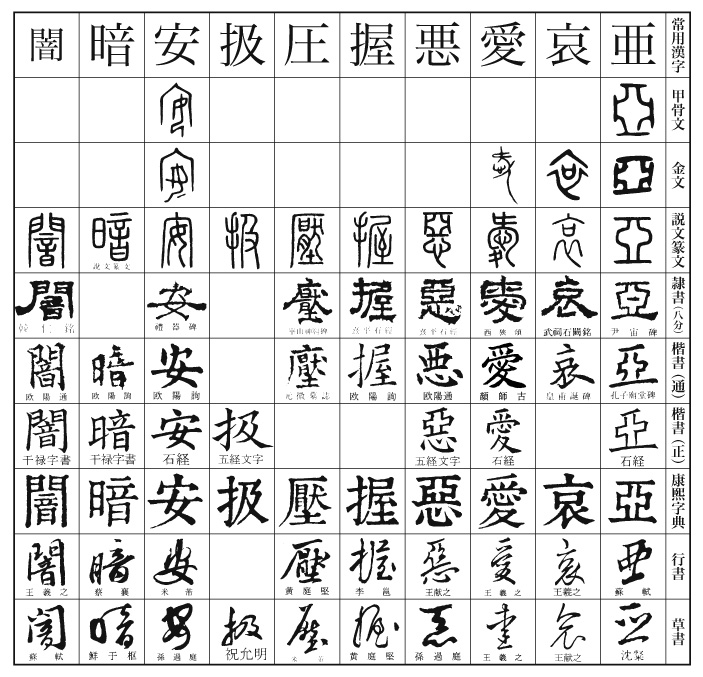

世界の文字はすべて絵を起源としており、絵文字の代表的なものがメソポタミアのシュメール文字(楔形文字)・エジプトの象形文字・中国の甲骨文字であり、日本の文字は中国の甲骨文字に強く影響を受けて発展したものです。

古事記・日本書紀以外に神話を伝える「古史古伝」に「神代文字」があったとされていたが、漢字渡来以前に日本固有文字は無かったとする説が一般的です。

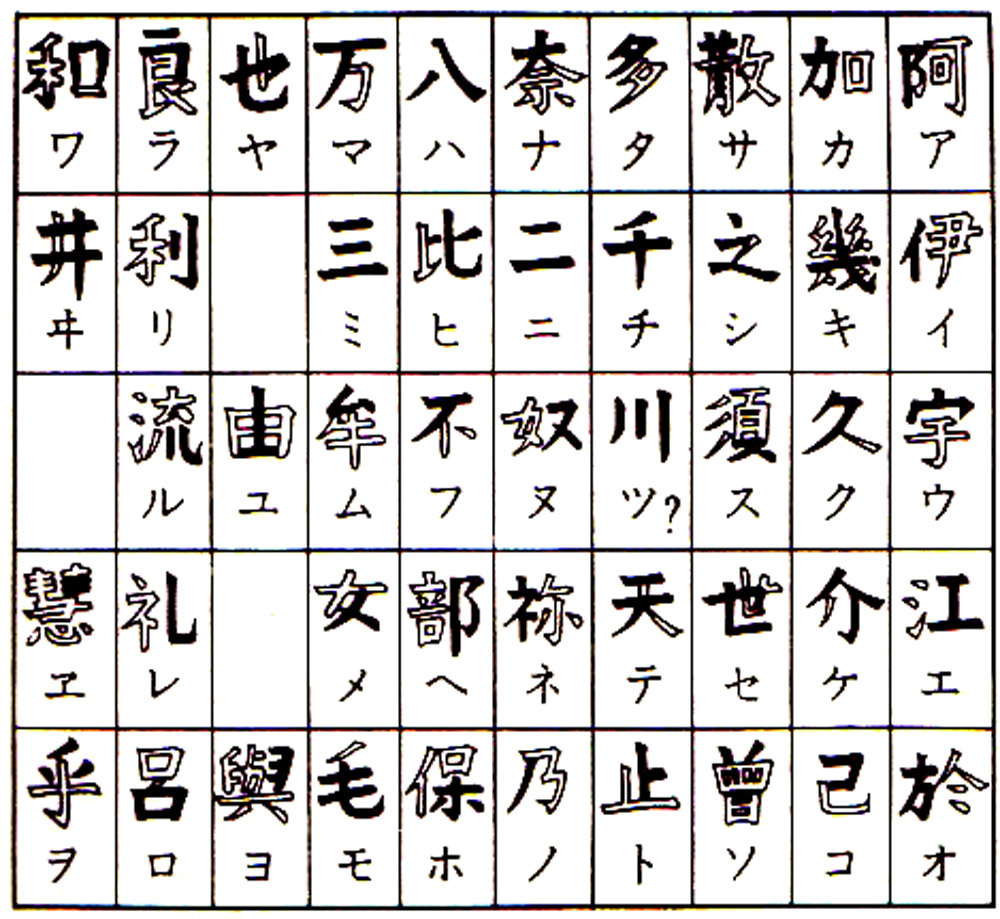

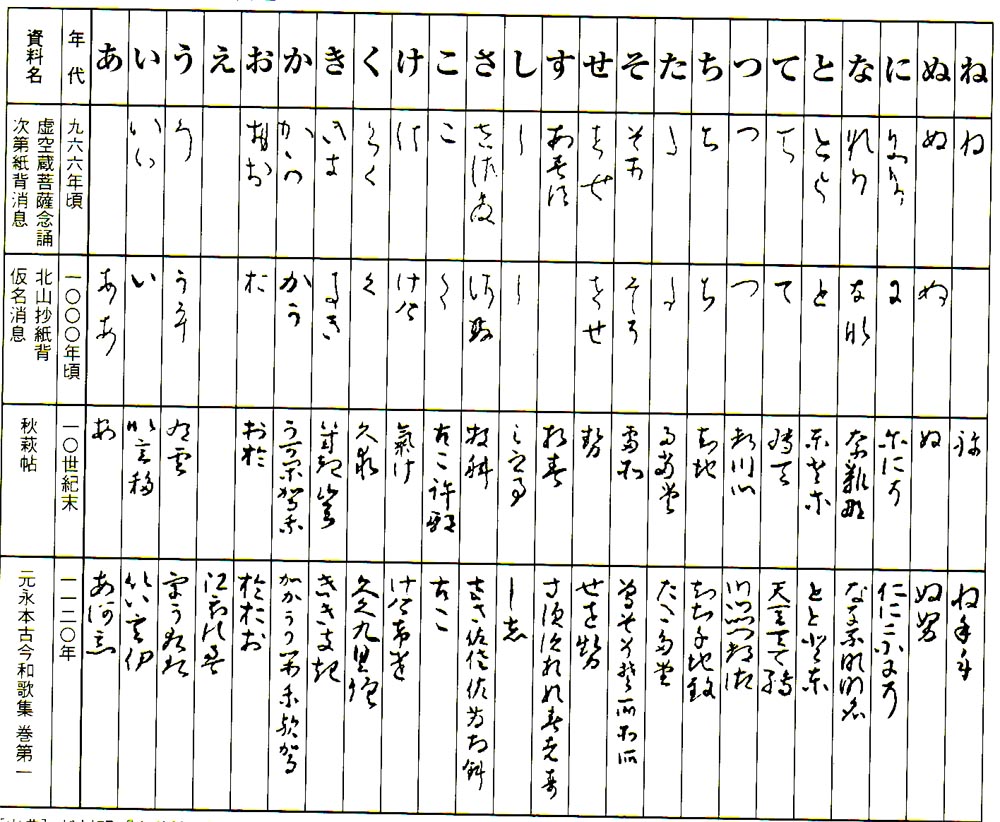

その後、中国伝来の漢字は日本独自の変遷(万葉仮名・平かな・片かな・国字など)を経て現在に至っております。

| 内 容 | |||

|---|---|---|---|

成立 |  |  |  |

| 漢字(画像拡大) | ひらがな(画像拡大) | カタカナ(画像拡大) | |

変遷 |  |  |  |

| 漢字(画像拡大) | ひらがな(画像拡大) | カタカナ(画像拡大) | |

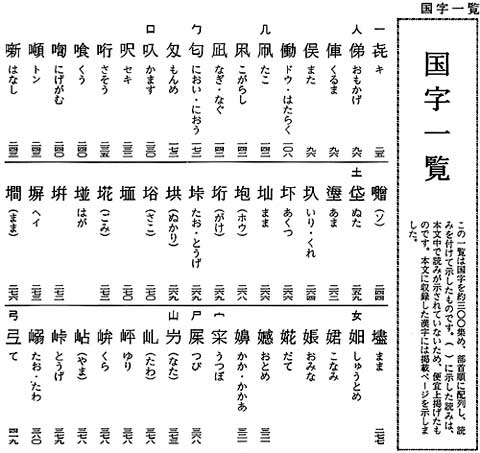

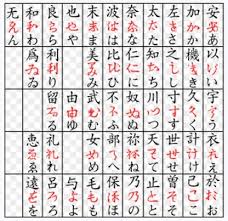

| 【国字】 日本で独自に作られた「和製漢字」  | 【万葉仮名】 中国渡来の漢字で国語を表記するもので「音仮名」「訓仮名」がある 【平仮名】 万葉仮名の草書体「草仮名」をさらに簡略に書き崩した文字  | 【片仮名】 仏典や漢文を訓読する場合に「訓点」を書き込むためにうまれた 【訓点】 「白文(元の漢文)」を「訓読」(日本語の語順の合わせて読む)ための符号  | |

| 国字一覧(画像拡大) | 万葉仮名(画像拡大) | 訓読(画像拡大) | |

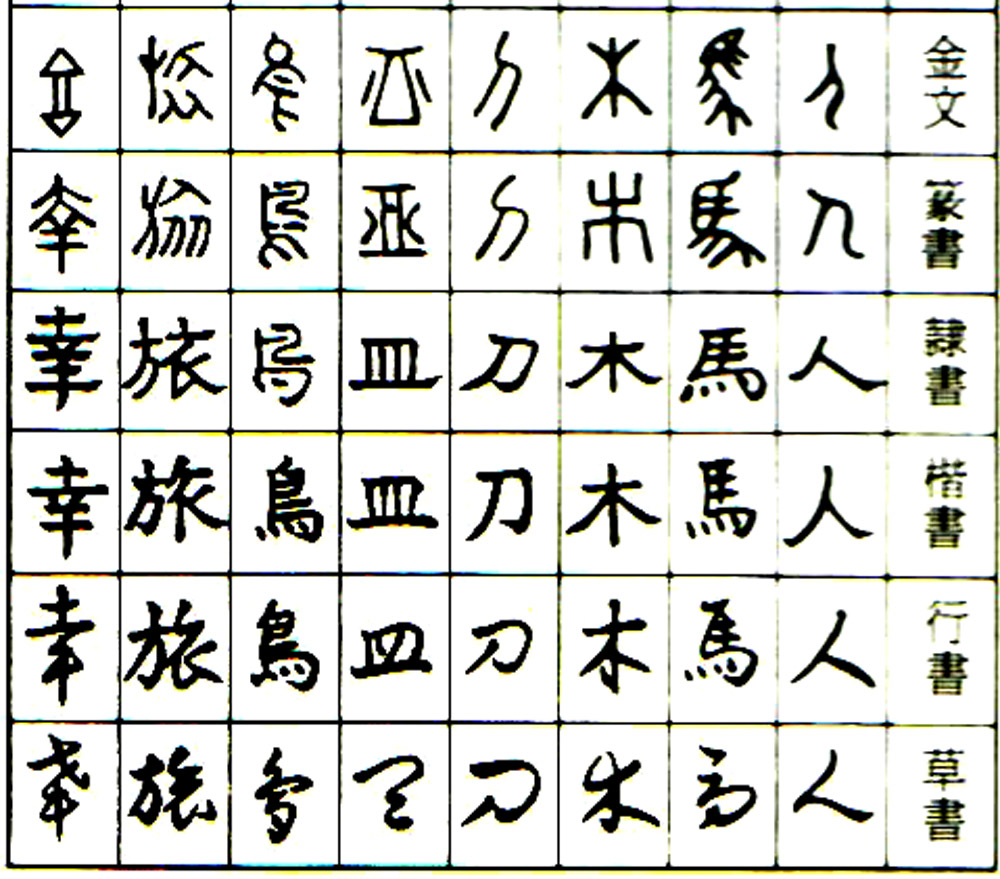

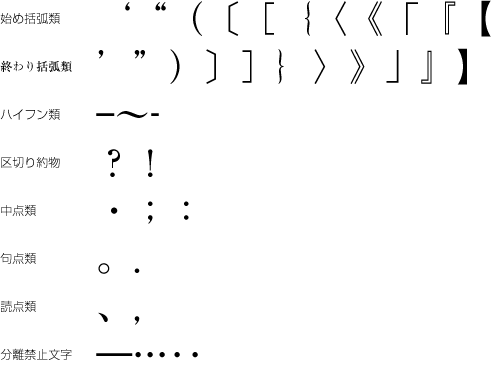

漢字の知識 | 書体(フォント) | 主な書体 | 区切記号 「踊り字」(畳字・重字) 々:漢字の場合 ゝ〈:仮名の場合 |

| 書体一覧(画像拡大) | 主な書体(画像拡大) | 区切記号(画像拡大) | |

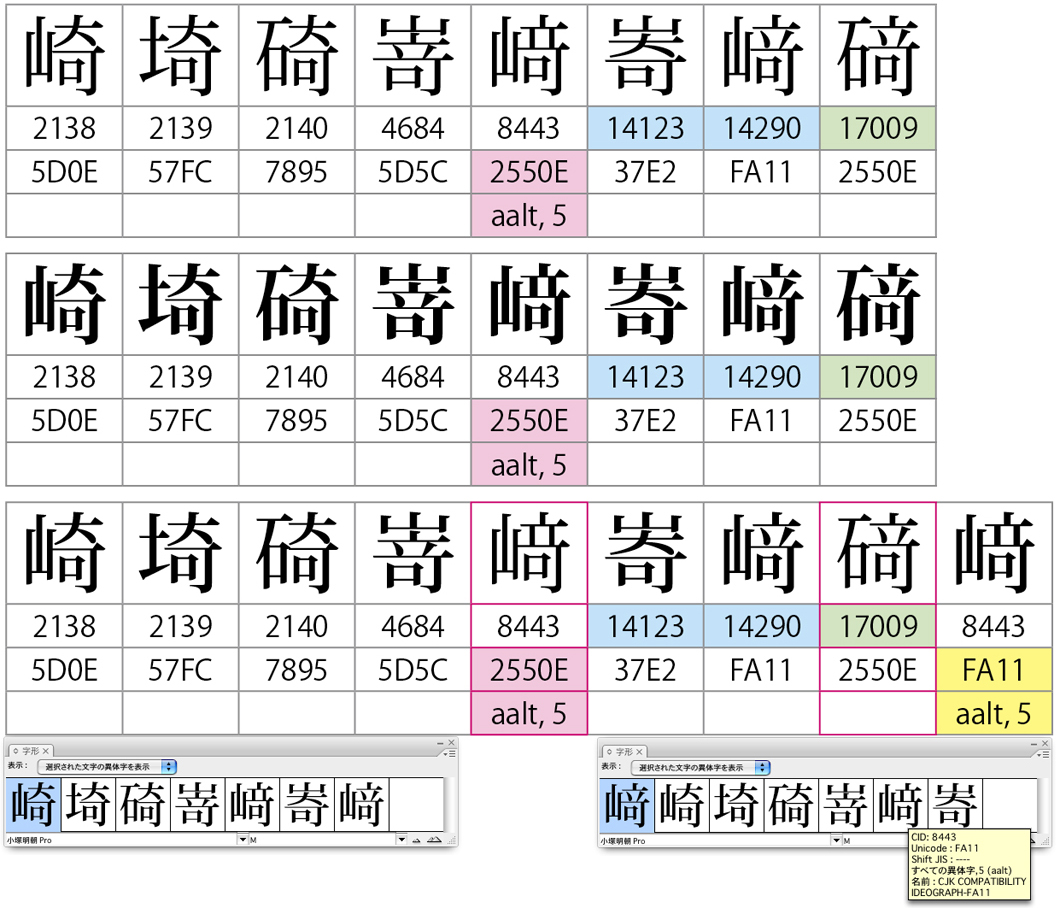

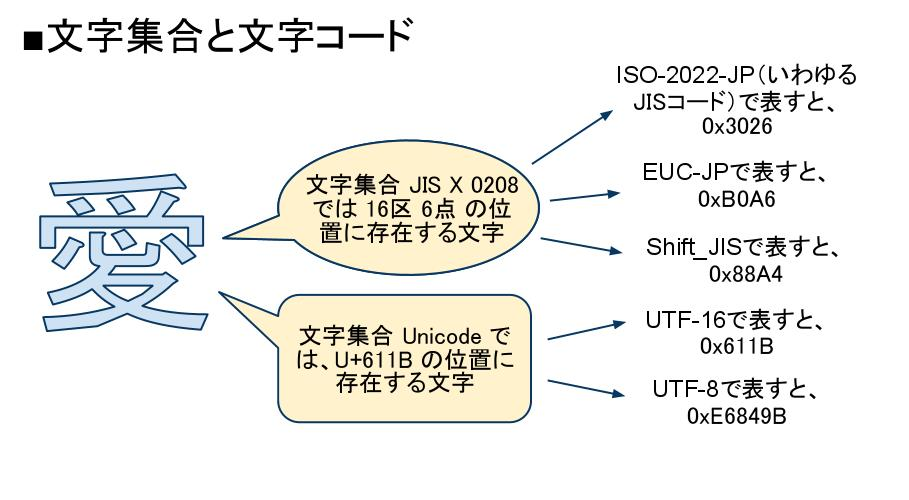

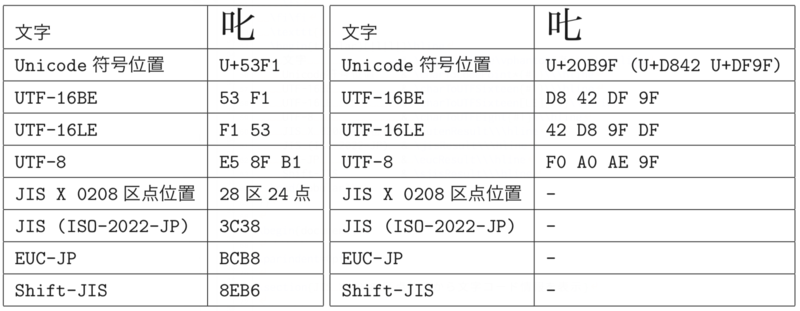

異体字 | 文字コードとは | 各種文字コード 主なコード Unicode(国際規格) ShiftJIS(日本規格) JIScode(日本規格) | |

| 異体字(画像拡大) | 文字コードとは (画像拡大) | 各種文字コード (画像拡大) | |

象形文字 | 字源辞書 | 幸運象形文字 | |

| 字源(画像拡大) | 字源辞書(画像拡大) | 幸運文字(画像拡大) | |

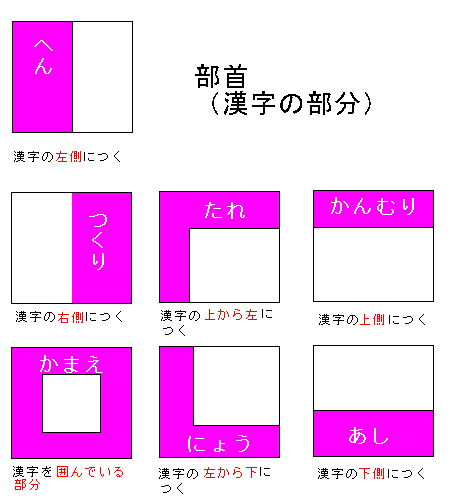

組合せ(構成) |  |  | |

| 部首(画像拡大) | 部首例(画像拡大) | ||

| 誤字( 呑(JIScodeの場合) 口:説文解字(意符) 天:形声文字(音符) | 読みちがいやすい文字 一切×いっせつ ○いっさい 一斉×いっさい ○いっせい | 部首で意味が変わる 忙「亡」(つくり) 忘「亡」(かんむり) | |

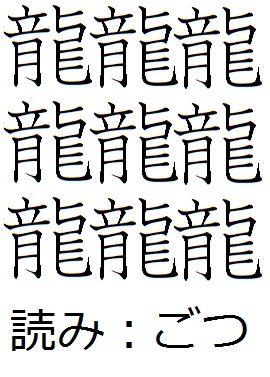

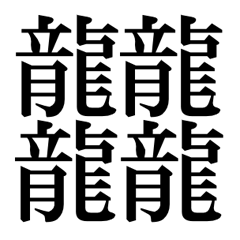

大画数文字 全く使用されない (「大漢和辞典」でも16画X4ケ=64画)が最大  読み:てつ | 印鑑書体 隷書体:始皇帝時代以前から使われており、 竹簡・木簡に文字を記録していく過程で 逐次整理・簡略化された結果と思われる | 字体差表 行書:紙が普及しだし 隷書の早書き用 草書:行書をさらに 早書き用に使用 楷書:くずし字の草書 は読みづらく、 隷書を簡略化 したもの | |

| 「 | 印鑑書体(画像拡大) | 字体差表(画像拡大) | |

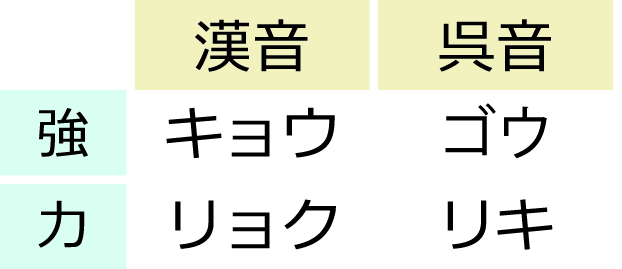

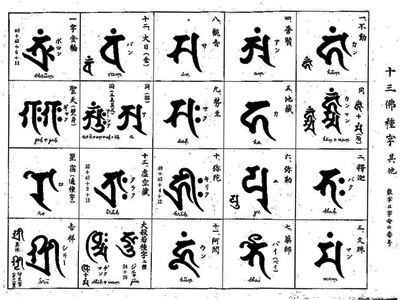

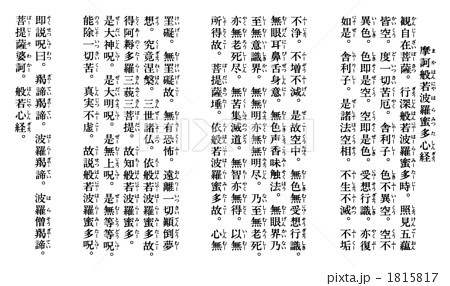

漢音・呉音の発音 漢音:一般の漢籍を読む 場合 呉音:仏典を読む場合 | 梵字 悉曇文字・サンスクリット  塔婆などに描かれる | 般若心経 呉音で読まれる | |

| 漢音・呉音の発音 | 梵字 基本梵字(拡大) | 般若心経(画像拡大) | |

漢字の由来 日本漢字検定協会 講座テキストより | 解⇒角(辺)+刀(冠)+牛(足) 「解る」「虫」ではない (刀で牛の角や体をばらす) 虫:蟲(古中国の小動物総称) 類似文字:流言 |  雇 雇雇⇒戸+隹 戸:門の半分 隹:ふるとり (鳥の象形字) 自由に飛び回る鳥が 籠の中に入れられる ⇓ 宮仕えの辛さ | |

正⇒一+止 一:□→■→一 止:「歩」の略字(前進) □:「土地」の征服 征服:正当さ、正義 類似文字:武 政 整 | 日本:國→国(新字) 中国: (王は新体制に不一致) 國の異体字:圀 𡈁 | ||

愛⇒爫(冠)+心+夂(足) 爫:「旡」溜息姿(象形字) 夂:足を引きずる意味 類似文字:疑 曖 | 葉⇒艹(冠)+世(足) 枼:葉の古字体 薄く平たい言葉 世:三枚の葉の枝 生(セイ)に通ず 類似文字: | ||

元は旨い魚を塩やヌカに漬けたものの総称 ↓日本に入って来て 「すし」←酸(す)しの物 鮨⇒魚(辺)+旨(旁) 旨:ヒ 日:甘の変形文字 | 横⇒黃(元の字) 上部「廿」:燃える形 下部「 黃:火矢 ↓ 横=木+黃 秩序へ反逆:横行・専横 縦⇒糸+従 木(辺)⇒糸(辺) 連なって細長く伸びる ⇑ 戦乱時の貴族と民衆の姿 | ||

動画を見ながら般若心経を唱えてみましょう

【真言】(マントラ 呪文 まじない)![]()

【現代語訳】

往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に正しく往ける者よ、 菩提よ、

ささげ物を受け取り給え

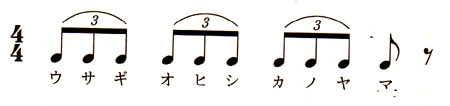

【日本語のリズム(拍子)】

三河岳精会ホームページの「詩吟ミニ講座」⇒日本語の発音?に記載した「二音一音節」の原則について、もう少し掘り下げて説明します。

前述の古事記・日本書紀の最初に出てくる歌は「八雲立つ」です。「古今集」序に「人の世となりて

八雲立つ 出雲八重垣 妻ごめに

八重垣つくる その八重垣を

歌とは元来、歌われるもので、「詠う」ものと「語る」ものの二通りがあると云われ、五音と七音の組合せによるリズム(律動・拍子)が発生し、それは主に四拍子である。

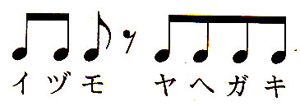

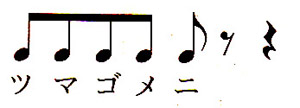

「二音一音節」の原則に従い、●印ヶ所(音符:休止符 詩吟:節調・間合い)で補足して一音節にします。

| 音符 二音拍 |  |  |  |

|---|---|---|---|

| ヤク|モ●|タツ|●● | イズ|モ●|ヤヘ|ガキ | ツマ|ゴメ|ニ●|●● | |

|  | ||

| ヤヘ|ガキ|ツク|ル● | ソノ|ヤヘ|ガキ|ヲ● |

前述の唱歌「ふるさと」は七五調ではなく六四調で三拍子ですが、体になじんだ基本リズム(内在律)の「二音一音節」にしてしまいます。

| 音符 二音拍 |  |  |

|---|---|---|

| うさ|ぎ●|おひ|し●|かの|やま | こぶ|なつ|りし|かの|かは | |

| 六四調 | うさぎおひし|かのやま | こぶなつりし|かのかは |

先に「歌とは元来、歌われるものであった」と言いましたが、歌謡の半分は「文学的」ですが他の半分は「音楽的」なものです。詩吟は「語りもの」ですが、良否は別として最近では音楽的要素が強くなり、しかも舞踊とともに三位一体となり芸術の域に近づいています。しかし伝統をしっかり踏まえることが大事なことです。

【詩歌】

詩吟では漢詩の他に、和歌(短歌)・俳句なども詠いますが、ともに日本の

【和歌】いわゆる

| ●●●●● | ○○○○○○○ | ●●●●● | ○○○○○○○ | ○○○○○○○ |

| 発句(上の句) | 脇句(下の句) | |||

|---|---|---|---|---|

契りきな かたみに袖を しばりつつ

末の松山 波越さじとは

※

天離る 鄙に五年 住まひつつ

都のてぶり 忘らえにけり

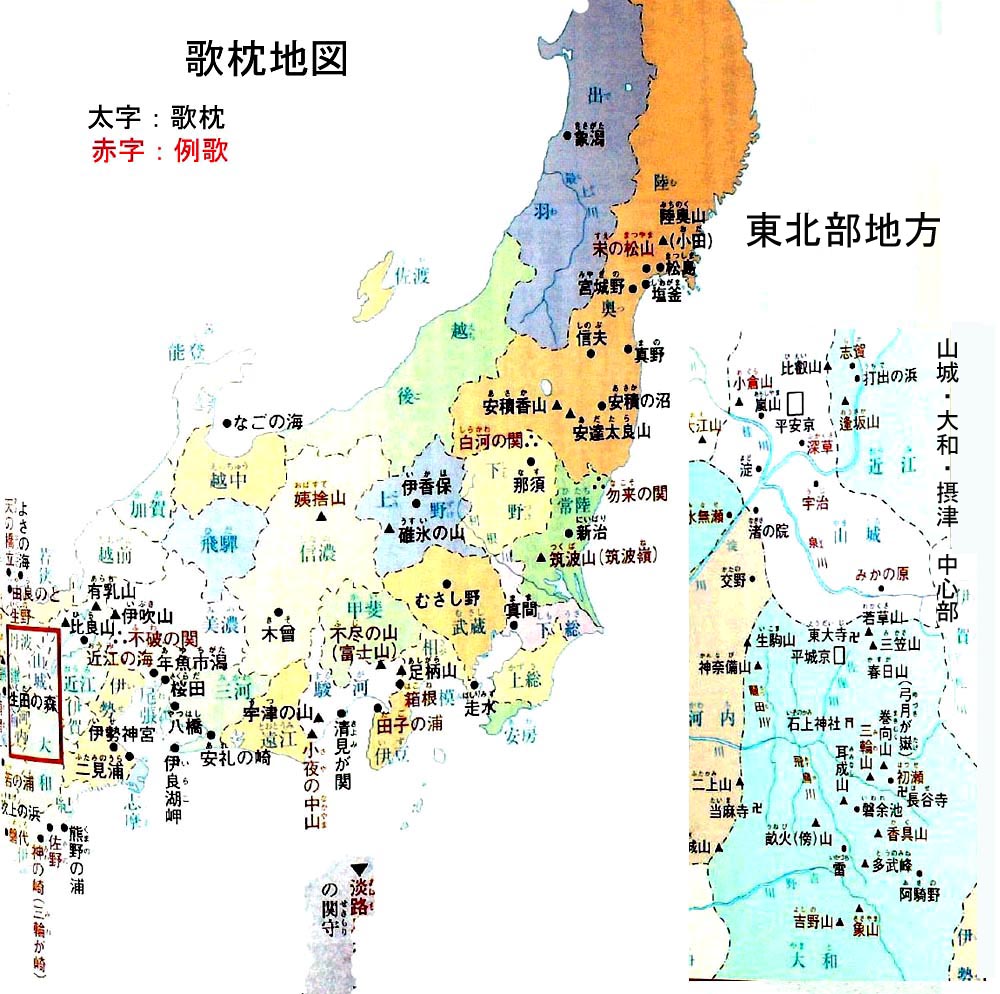

歌枕地図 |  |  |

|---|---|---|

| 西南部地方←画像拡大 | 東北部地方←画像拡大 | |

| 例歌 | ↓青文字の歌枕は画像表示ができます 末の松山:契りきなかたみに袖をしばりつつ末の松山波越さじとは(清原元輔) 白河の関:都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関(能因法師) 勿来の関:吹く風を勿来の関と思へども道もせに散る山桜かな(源義家 ) 姥捨山:わが心なぐさめかねつ更科や姥捨山に照る月を見て(詠み人知らず) 筑波山:筑波嶺の峰より落つるみなの川恋ぞ積もりて淵となりぬる(陽成院) 田子の浦:田子の浦ゆうち出でて見れば白妙の不尽の高嶺に雪は降りける(山部赤人) 箱根:箱根山双子の山を秋深み明け暮れ風に木の葉散り交ふ(曽根好忠) 小夜の中山:東路の小夜の中山なかなかに何しか人を思い初めけむ(紀友則) 不破の関:人住まぬ不破の関屋の板庇荒れにし後はただ秋の風(藤原良経) 近江の海:夕波千鳥汝が鳴けば情もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂) 伊勢の海:伊勢の海の海人の釣縄うちはへて苦しとのみや思ひわたらむ(詠み人知らず) 八橋:から衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思う(在原業平) | |

万葉集 日本人の心の原点・故郷ともいうべき、現存する最古の壮大な和歌集。「何時出来たか」もはっきりしない。

天皇・皇族・貴族・下級役人・僧侶・漁農民・遊行女婦・乞食者など多様な作者による和歌約4,500首を全二十巻に収めてある。短歌:約4,170首、長歌:約270首、旋頭歌:約60首、仏足石歌:1首

歌の性格 | 区分 | 名 称 | 内 容 |

|---|---|---|---|

分類 | 長歌 短歌 仏足石歌 | 五・七を繰返し七音。殆どは反歌(短歌)を伴う 五・七・五・七・七の五句(三十一文字)和歌の主流 五・七・七(上三句)五・七・七(下三句) 五・七・五・七・七・七の六句。薬師寺仏足(一首のみ) | |

| 部立 | 雑歌 挽歌 | 宮廷儀礼・旅・自然を詠む公的な歌 男女が互いに交わす恋の歌 死者を悼む歌。葬送の際に歌われた | |

様式 | 想いを天然自然の物象よせて表現した相聞歌 直接的に感情を表現した歌 想いを自然の物象にたよえて表現した歌 旅先での想いを表現した歌。安全祈願の歌もある 東国地方の歌 北九州防衛の東国出身の兵士・家族の歌 |

第一部:巻一~巻十六 年代順に配し雑歌・相聞歌・挽歌に分類されている

第二部:巻十七~巻二十 大伴家持の記録的な要素が強く、内容分類はない

| 巻 | 内 容 | 例 歌 | |

|---|---|---|---|

| 第一 | すべて雑歌。雄略天皇、舒明~元明天皇の時代まで天皇代ごとに配列。宮廷歌が多い | 春過ぎて 夏来るらし 白栲の 衣乾したり 天の香具山(持統天皇) | |

| 第二 | 巻一と同じ時代・配列。相聞歌・挽歌を収録。巻一・二が万葉集の基本形 | 鴨山の 磐根し 枕けるを かも知らにしと妹は 待ちつつあらむ(柿本人麻呂) | |

| 第三 | 第三巻以降、天皇代の標はなく部立ごとに配列 赤文字は「新古今集」との違い | 田子の浦ゆ うちいでて見れば 真白にぞ 不尽の高嶺に 雪はふりける(山部赤人) | |

| 第四 | すべて相聞歌。大伴家持と女性たちの贈答歌。天平16年頃までの歌 | 君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く(額田王) | |

| 第五 | すべて雑歌。大伴旅人・山上憶良の歌が中心。 | 大野山 霧立ち渡る わが嘆く 息嘯の風に 霧立ちわたる(山上憶良) | |

| 第六 | すべて雑歌。年代順に宮廷歌(行幸・遊宴歌)を収集 | み吉野の 秋津あきづの宮は 神柄かみからか 貴かるらむ(笠朝臣金村) | |

| 第七 | 作者未詳の雑歌・比喩歌・挽歌を年代順に収録。旅の歌が多い | あしひきの 山川の瀬の 鳴るなへに 弓月が嶽に 雲たちわたる(柿本人麻呂) | |

| 第八 | 春夏秋冬の季節ごとに雑歌・相聞歌を収録。作歌年代は幅広いが天平年間の歌が多い | あしひきの 山桜花 日並べて かく咲きたらば いと恋ひめやも | |

| 第九 | 雑歌・相聞・挽歌。旅と伝説の歌が多い。柿本人麻呂・高橋虫麻呂など個人歌集 | 勝鹿の 真間の井を見れば 立ち平し 水汲ましけむ 手児奈し思ほゆ(高橋虫麻呂) | |

| 第十 | 春夏秋冬の季節ごとに雑歌・相聞歌を収録。作者未詳の歌が多い。作歌年代は不明 | 朝顔は 朝露負ひて 咲くといへど 夕影にこそ 咲きまさりけれ(作者未詳) | |

| 第十一 | 恋の歌の往来を収録。作者不明の歌が多い。旋頭歌・正述心緒・寄物陳思・問答・比喩に分類 | 難波人 葦火焚く屋の 煤してあれど 己が妻こそ 常めづらしき(作者未詳) | |

| 第十二 | 作者不明の歌が多い。分類に「羈旅発思」が入り、旅の悲別・問答歌が加わった | たらちねの、母が呼ぶ名を、申さめど、道行く人を、誰れと知りてか(作者不明) | |

| 第十三 | >長歌集。宮廷の詞章・地名を含む歌が多い。雑歌・相聞・問答・比喩・挽歌に分類。 | 思ひやる すべのたづきも 今はなし 君に逢はずて 年の経ぬれば(作者不明) | |

| 第十四 | 総題「東歌」とした巻。東国民謡を集め作者不明の歌が中心。国名明否を分類 | 松が浦に 騒ゑ群立ち ま人言 思ほすなもろ わが思ほすのすも(作者未詳) | |

| 第十五 | 「遣新羅使人たちの歌」と「越後へ配流された中臣宅守と留京の妻との贈答歌 | 味真野に 宿れる君が 帰り来む 時の迎へを 何時とか待たむ(狭野茅上娘子) | |

| 第十六 | 伝説歌・民謡などを収録。詠み手は宮廷歌人から乞食者まで | 安積香山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を わが思はなくに(作者未詳) | |

| 第十七 | 以下四巻は大伴家持の歌を中心に日付順に配列。越中国守時代の贈答歌 | 馬並めて いざ打ち行かな 渋𧮾の 清き磯廻に 寄する波見に(大伴家持) | |

| 第十八 | 第十七巻に続く。 | 奈呉の海に 舟しまし貸せ 沖に出いでて 波立ち来くやと 見て帰り来む(田辺福麻呂) | |

| 第十九 | 第十八巻に続く。家持が少納言に遷任し帰京した頃の歌が中心 | 春の野に 霞たなびき うら悲し この夕かげに 鶯鳴くも(大伴家持) | |

| 第二十 | 家持が在京中の贈答歌・宴席歌。 | 移り行く 時見るごとに 心いたく 昔の人し 思ほゆるかも(大伴家持) | |

【地名の由来】

愛知県:

現在の名古屋市南部から知多にかけて広がってた干潟

参考:万葉集入門

百人一首 美しい日本の民族遺産

天智天皇~順徳院に至る百人の歌人から一首ずつ計百首を集めた歌集で、撰者は藤原定家であるが、後世の人が補修したとするのが通説。奈良・平安・鎌倉の三代に亘り、いずれも勅撰集に収められた歌である。部立別では「恋」の歌が43首と圧倒的に多く「秋」の歌が16首でこれに次ぐ。

↓「かるた」が表示されます(青数字のみ)

| 順 | 歌 | 作 者 | 出典歌集 |

|---|---|---|---|

| 001 | 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ 我が衣手は 露にぬれつつ | 天智天皇 (無名農民?) | 後撰集 |

| 002 | 春過ぎて 夏来にけらし白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 | 持統天皇 | 新古今集 |

| 003 | あしひきの 山鳥の尾のしだり尾の 長々し夜を 一人かも寝む | 柿本人麻呂 | 拾遺集 |

| 004 | 田子の浦に うちいでて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪はふりつつ | 山部赤人 | 新古今集 |

| 原歌 | 田子の浦ゆ うちいでて見れば 真白にぞ 不尽の高嶺に 雪はふりける | 万葉集 | |

| 005 | おく山に 紅葉ふみわけ なく鹿の 声きく時ぞ 秋はかなしき | 猿丸大夫 | 古今集 |

| 006 | かささぎの わたせる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける | 中納言家持 | 新古今集 |

| 007 | 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも | 安倍仲麿 | 古今集 |

| 008 | 我が庵は 都のたつみ しかぞすむ 世を宇治山と 人はいふなり | 喜撰法師 | 古今集 |

| 009 | 花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに | 小野小町 | 古今集 |

| 010 | これやこの 往くもかへるも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関 | 蝉 丸 | 後撰集 |

| 011 | わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと 人にはつげよあまのつり舟 | 参議 篁 | 古今集 |

| 012 | 天津風 雲の通ひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ | 僧正遍昭 | 古今集 |

| 013 | つくばねの 峰よりおつる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる | 陽成院 | 後撰集 |

| 014 | 陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに | 左大臣 | 古今集 |

| 015 | 君がため 春の野に出でて 若菜つむ 我が衣手に 雪はふりつつ | 光孝天皇 | 古今集 |

| 016 | 立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとしきかば 今かへり来む | 中納言行平 | 古今集 |

| 017 | 千早ぶる 神代もきかず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは | 在原業平 | 古今集 |

| 018 | 住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路 人目よくらむ | 藤原敏行 | 古今集 |

| 019 | 難波潟 みじかき芦の ふしの間も あはでこの世を 過ぐしてよとや | 伊 勢 | 新古今集 |

| 020 | わびぬれば 今はた同じ 難波なる 身をつくしても 逢はむとぞ思ふ | 元良親王 | 後撰集 |

| 021 | 今来むと いひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出でつるかな | 素性法師 | 古今集 |

| 022 | 吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を あらしといふらむ | 文屋康秀 | 古今集 |

| 023 | 月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど | 大江千里 | 古今集 |

| 024 | このたびは 幣も取りあへず 手向山 紅葉のにしき 神のまにまに | 菅 家 | 古今集 |

| 025 | 名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな | 三条右大臣 | 後撰集 |

| 026 | 小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ | 貞信公 | 拾遺集 |

| 027 | みかの原 わきて流るる 泉川 いつみきとてか 恋しかるらむ | 中納言兼輔 | 新古今集 |

| 028 | 山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人めも草も かれぬと思へば | 源宗于朝臣 | 古今集 |

| 029 | 心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花 | 凡河内躬恒 | 古今集 |

| 030 | 有明のつれなく見えし別れより 暁ばかりうきものはなし | 壬生忠岑 | 古今集 |

| 031 | 朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に ふれる白雪 | 坂上是則 | 古今集 |

| 032 | 山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ もみぢなりけり | 春道列樹 | 古今集 |

| 033 | 久かたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ | 紀 友則 参照日本人と桜? | 古今集 |

| 034 | 誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松もむかしの 友ならなくに | 藤原興風 | 古今集 |

| 035 | 人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞむかしの 香ににほひける | 紀 貫之 | 古今集 |

| 036 | 夏の夜はまだよひながら明けぬるを 雲のいづこに月やどるらむ | 清原深養父 | 古今集 |

| 037 | 白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける | 文屋朝康 | 後撰集 |

| 038 | 忘らるる 身をば思はず 誓ひてし 人の命の 惜しくもあるかな | 右 近 | 拾遺集 |

| 039 | 浅茅生の をののしの原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき | 参議 等 | 後撰集 |

| 040 | しのぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで | 平 兼盛 | 拾遺集 |

| 041 | 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか | 壬生忠見 | 拾遺集 |

| 042 | 契りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山波こさじとは | 清原元輔 | 後拾遺集 |

| 043 | 逢ひ見ての 後の心に くらぶれば 昔はものを 思はざりけり | 権中納言敦忠 | 拾遺集 |

| 044 | 逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらま | 中納言朝忠 | 拾遺集 |

| 045 | 哀れとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな | 権徳公 | 拾遺集 |

| 046 | 由良のとを わたる舟人 かぢをたえ 行く方も知らぬ 恋の道かな | 曽禰好忠 | |

| 047 | 八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋はきにけり | 恵慶法師 | 拾遺集 |

| 048 | 風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ 砕けてものを 思ふころかな | 源 重之 | 詞花集 |

| 049 | 御垣守 衛士のたく火の 夜はもえ 昼は消えつつ ものをこそ思へ | 大中臣能宣 | 詞花集 |

| 050 | 君がため 惜しからざりし 命さへ ながくもがなと 思ひけるかな | 藤原義孝 | 後拾遺集 |

| 051 | かくとだにえやは 伊吹のさしも 草さしも知らじな 燃ゆる思ひを | 藤原実方後拾遺集 | 後拾遺集 |

| 052 | 明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな | 藤原道信 | 後拾遺集 |

| 053 | 歎きつつ 一人ぬる夜の 明る間は いかに久しき ものとかは知る | 右大将道綱母 | 拾遺集 |

| 054 | 忘れじの 行末までは 難ければ 今日をかぎりの 命ともがな | 儀同三司母 | 新古今集 |

| 055 | 滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞えけれ | 大納言公任 | 拾遺集 |

| 056 | あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな | 和泉式部 | 後拾遺集 |

| 057 | 巡りあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな | 紫式部 | 新古今集 |

| 058 | 有馬山猪名のささ原風吹けば いでそよ人を忘れやはする | 大弐三位 | 後拾遺集 |

| 059 | やすらはで 寝なましものを 小夜更けて 傾くまでの 月を見しかな | 赤染衛門 | 後拾遺集 |

| 060 | 大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立 | 小式部内侍 | 金葉集 |

| 061 | いにしへの 奈良の都の 八重桜 今日九重に 匂ひぬるかな | 伊勢大輔 | 詞花集 |

| 062 | 夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の 関はゆるさじ | 清少納言 | 後拾遺集 |

| 063 | 今はただ 思ひ絶え なむとばかりを 人づてならで 言ふよしもがな | 左京大夫道雅 | 後拾遺集 |

| 064 | 朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木 | 権中納言定頼 | 千載集 |

| 065 | 恨みわびほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ | 相 模 | 後拾遺集 |

| 066 | もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし | 前大僧正行尊 | 金葉集 |

| 067 | 春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ | 周防内侍 | 千載集 |

| 068 | 心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな | 三条院 | 後拾遺集 |

| 069 | あらし吹く 三室の山の もみぢ葉は 龍田の川の にしきなりけり | 能因法師 | 後拾遺集 |

| 070 | 寂しさに 宿を立ち出でて ながむれば いづこもおなじ 秋の夕暮 | 良暹法師 | 後拾遺集 |

| 071 | 夕されば 門田の稲葉 おとづれて 芦のまろやに 秋風ぞ吹く | 大納言経信 | 金葉集 |

| 072 | 音にきく 高師の浜の あだ波は かけじや袖の 濡れもこそすれ | 祐子内親王紀伊 | 金葉集 |

| 073 | 高砂の 尾の上の桜 咲きにけり 外山の霞 たたずもあらなむ | 権中納言匡房 | 後拾遺集 |

| 074 | うかりける人を初瀬の山おろし よはげしかれとは祈らぬものを | 源俊頼朝臣 | 千載集 |

| 075 | 契りおきしさせもが露を 命にて あはれ今年の 秋も去ぬめり | 藤原基俊 | 千載集 |

| 076 | わたの原 漕ぎ出でて見れば 久かたの 雲ゐにまがふ 沖つ白波 | 法性寺入道前関白 | 詞花集 |

| 077 | 瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ | 崇徳院 | 詞花集 |

| 078 | 淡路島 通ふ千鳥の 鳴く声に 幾夜ねざめぬ 須磨の関守 | 源兼昌 | 金葉集 |

| 079 | 秋風に たなびく雲の 絶え間より もれ出づる月の 影のさやけさ | 左京大夫顕輔 | 新古今集 |

| 080 | ながからむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ | 待賢門院堀川 | 千載集 |

| 081 | ほととぎす鳴きつる方を眺むれば ただ有明の月ぞのこれる | 後徳大寺左大臣 | 千載集 |

| 082 | 思ひわび さても命は あるものを 憂きに堪へぬは 涙なりけり | 道因法師 | 千載集 |

| 083 | 世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる | 皇太后宮大夫俊成 | 千載集 |

| 084 | ながらへば またこの頃や しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき | 藤原清輔 | 新古今集 |

| 085 | 夜もすがら もの思ふ頃は 明けやらで 閨のひまさへ つれなかりけり | 俊恵法師 | 千載集 |

| 086 | なげけとて 月やはものを 思はする かこち顔なる わが涙かな | 西行法師 | 千載集 |

| 087 | むらさめの 露もまだひぬ まきの葉に 霧立のぼる 秋の夕暮 | 寂蓮法師 | 新古今集 |

| 088 | 難波江の 芦のかりねの 一夜ゆゑ 身をつくしてや 恋ひわたるべき | 皇嘉門院別当 | 千載集 |

| 089 | 玉の緒よ 絶なば絶えね ながらへば 忍ぶることの よわりもぞする | 式子内親王 | 新古今集 |

| 090 | 見せばやな 雄島のあまの 袖だにも 濡れにぞ濡れし 色は変らず | 殷富門院大輔 | 千載集 |

| 091 | きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき 独りかも寝む | 後京極摂政前 | 新古今集 |

| 092 | わが袖は 潮干にみえぬ 沖の石の 人こそ知らね乾く 間もなし | 二条院讃岐 | 千載集 |

| 093 | 世の中は常にもがもな渚こぐ あまの小舟の綱手かなしも | 鎌倉右大臣 | 新勅撰集 |

| 094 | みよし野の 山の秋風 小夜ふけて ふるさと寒く 衣うつなり | 参議雅経 | 新古今集 |

| 095 | おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つ杣に 墨染の袖 | 前大僧正慈円 | 千載集 |

| 096 | 花さそふ嵐の庭の雪ならで ふりゆくものは我が身なりけり | 入道前太政大臣 | 新勅撰集 |

| 097 | 来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の 身もこがれつつ | 権中納言定家 | 新勅撰集 |

| 098 | 風そよぐ ならの小川の 夕暮は みそぎぞ夏の しるしなりける | 従二位家隆 | 新勅撰集 |

| 099 | 人も惜し人も恨めしあぢきなく 世を思ふゆゑにもの思ふ身は | 後鳥羽院 | 続後撰集 |

| 100 | 百敷や 古き軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり | 順徳院 | 続後撰集 |

百人一首の朗読と解説・かるた取りなどを見てみましょう

参考:【百人一首」】左大臣・光永氏の音声による朗読・解説」(CD-ROM版)

【俳句】

和歌の発句(上の句)から派生発展(連歌⇒俳諧⇒俳句)した形式

| 初句・初五・上五 | 二句・中七 | 結句・座五・下五 |

|---|---|---|

| ●●●●● | ○○○○○○○ | ●●●●● |

| 五音 | 七音 | 五音 |

| 五月雨の | 降り残してや | 光堂 |

| 新年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |

| 天文 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 地理 | |||||

| 時候 | |||||

| 人事 | |||||

| 動物 | |||||

| 植物 | |||||

| 例句 | 初春や けぶり立てるも世間むき(一茶) | 手枕に 身を愛すなりおぼろ月(蕪村) | 五月雨の 降り残してや光堂 (芭蕉) | 岩鼻や ここにも一人月の客 (去来) | 宇治橋の 神や茶の花咲くや姫 (宗因) |

参考:【松尾芭蕉「奥の細道」】 左大臣・光永氏の音声による朗読(CD-ROM版)

【吟詠】

日本・三部作(丘 灯至夫)および俳句「夏草や」(松尾芭蕉)を聴いてみましょう(吟詠中でも「吟題」をクリックして詩文を表示できます)

1.日本を愛す(丘 灯至夫)

2.日本讃歌(丘 灯至夫)

3.日本人 (丘 灯至夫)

4.奥の細道(平泉の一節) (松尾芭蕉)

********************************************************* 【われらが日本】内の他のページへ

日本を愛す? 日本の起源 日本の歩み? 日本の自然? 日本の地理? 日本人と桜? 日本の景観? 日本の文化 日本の唄? 日本の伝統色・文様? 日本のしきたり? 日本の年中行事 外国人の見た日本?